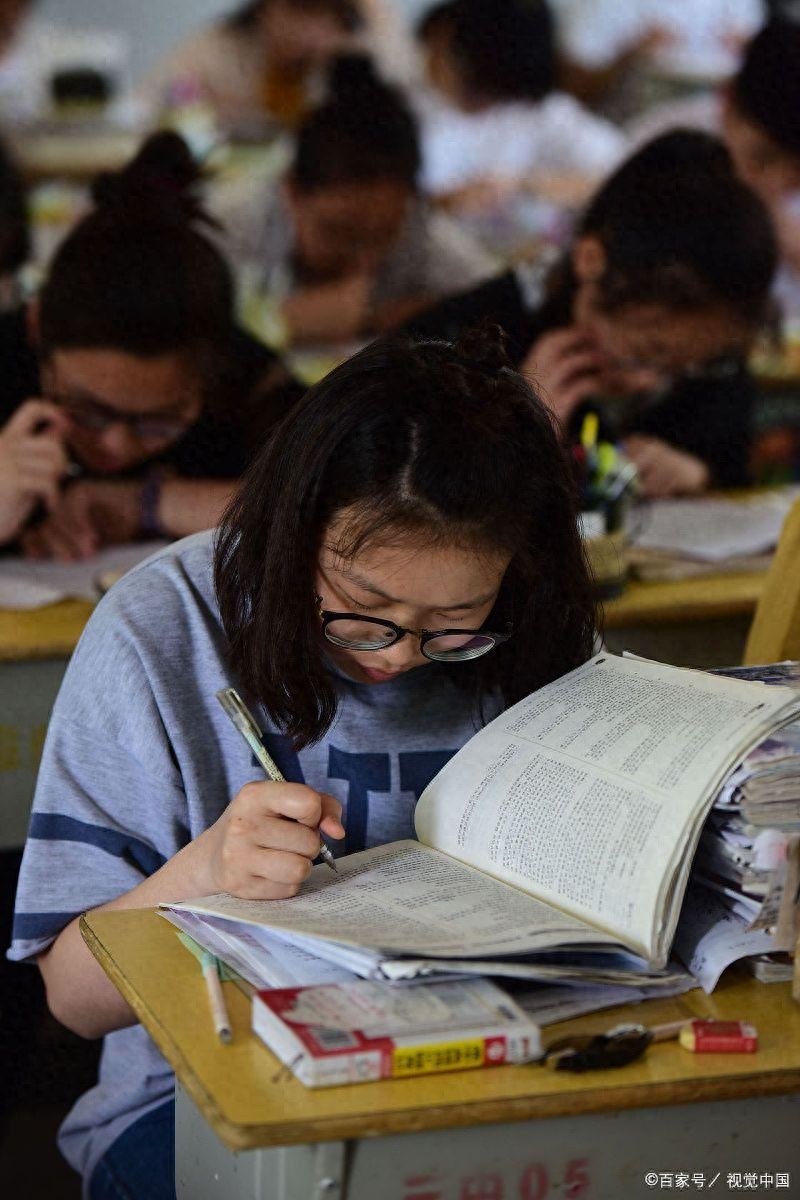

在这春意盎然、百花盛开的春天,人们正在满怀希望,开始了一年的工作和学习的时候,一则复旦大学博士自杀的消息,震惊了无数的网友,给大家留下无限痛心和惋惜。

![图片[1]-痛心!复旦一位博士生离去,给我们的沉思,如何关爱青年学者-趣考网](https://oss.xajjn.com/article/2025/07/12/1136483376.jpg)

2025年3月14日凌晨3点,复旦大学中文系文艺学博士生宛某在老师和同学们还在睡梦中时,独自离开宿舍,消失在茫茫的夜色中。当天上午,同学发现宛博士没有按计划参加组会,同学查看了学校的监控后,发现他离校后失联,随即报警。

警察立即展开了紧密锣鼓的调查,学校积极协助警方以学校为中心展开搜寻,在3月15日下午15时许,警方在宛某离校路线附近的河道中发现宛博士的遗体,警察经勘验确认为溺水身亡,排除刑事案件可能。

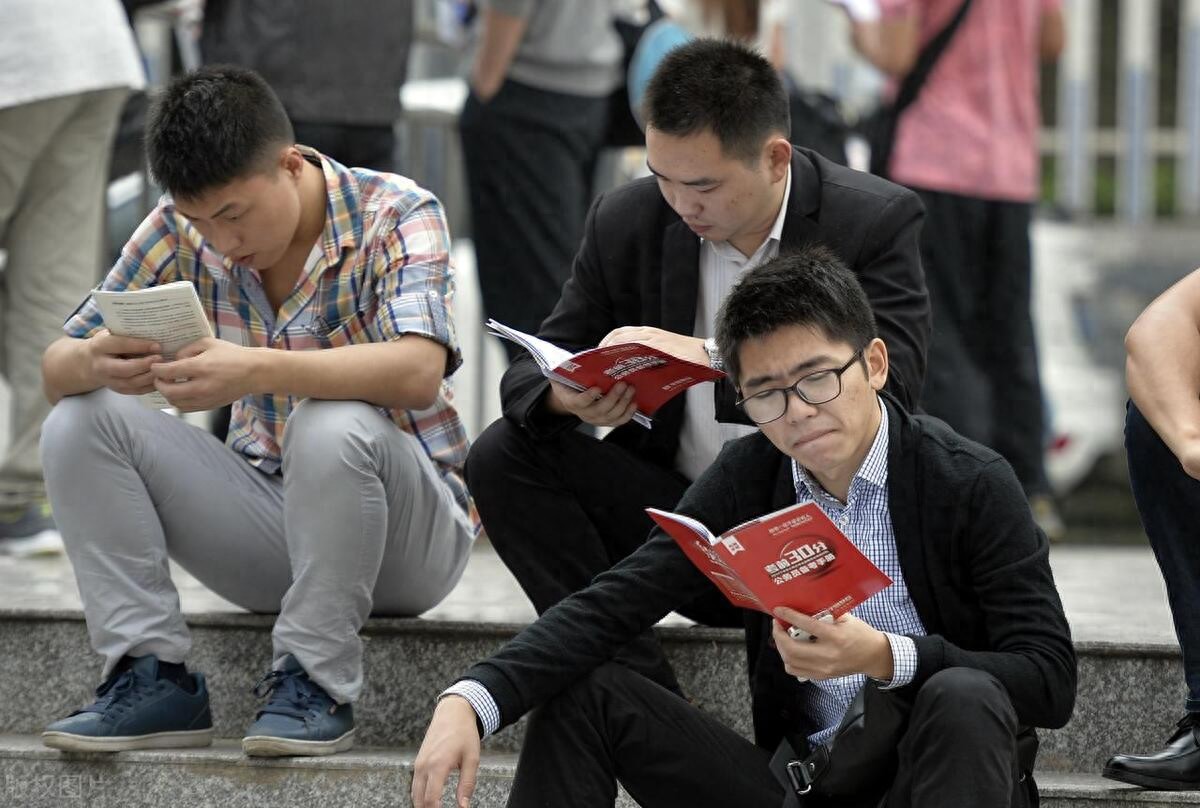

![图片[2]-痛心!复旦一位博士生离去,给我们的沉思,如何关爱青年学者-趣考网](https://oss.xajjn.com/article/2025/07/12/1136493377.jpg)

28岁正是风华正茂,意气风发的年龄,宛博士的生命却永远定格在28岁,对他的悄然离世,善良的人们在非常痛心的同时还有各种猜测,是因为什么原因让一个有着美好未来的博士生悄然离世呢?

一种观点认为: 宛博士的论文进展受阻可能是导致其心理崩溃的重要因素,博士生群体普遍面临论文发表压力、科研竞争激烈及未来职业规划的不确定性,长期高压可能诱发焦虑、抑郁等心理问题,可能未及时寻求心理治疗,造成今天的悲剧。

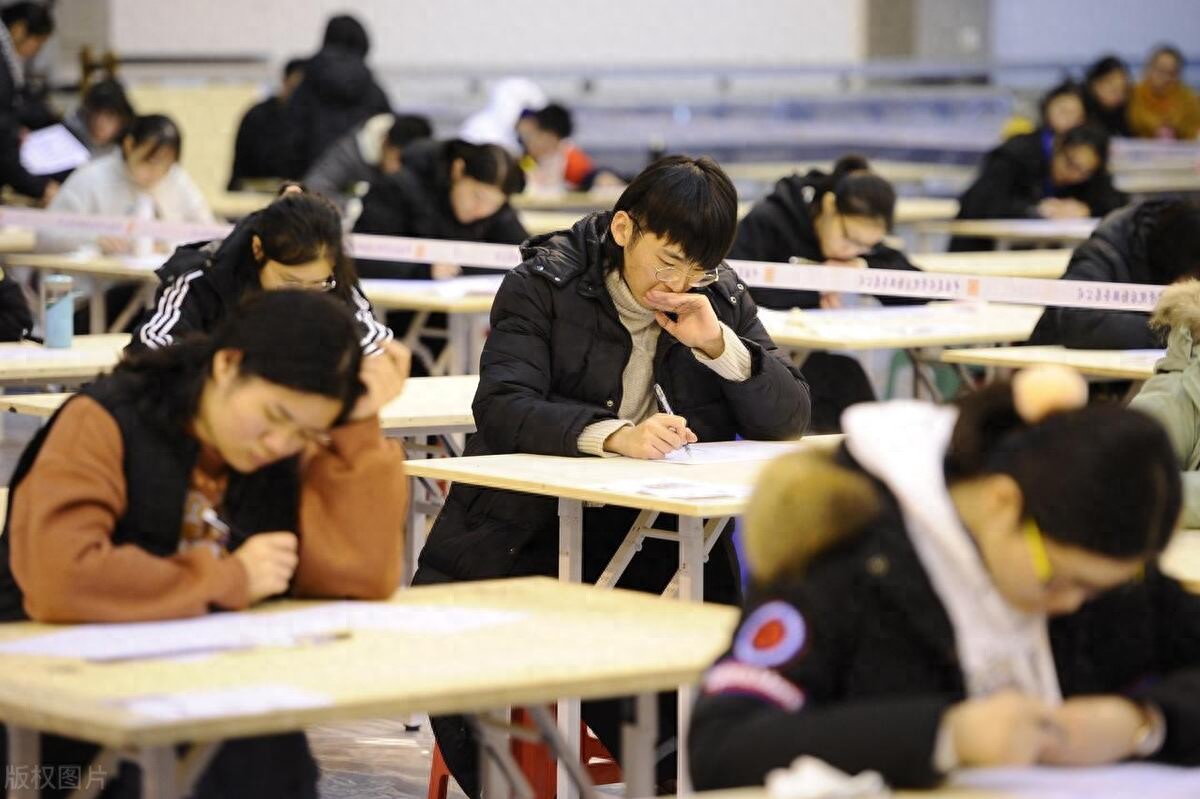

![图片[3]-痛心!复旦一位博士生离去,给我们的沉思,如何关爱青年学者-趣考网](https://oss.xajjn.com/article/2025/07/12/1136493378.jpg)

还有一种观点认为,尽管复旦大学迅速启动应急响应,但舆论认为高校在心理咨询服务、师生沟通机制等方面存在不足,需加强心理健康教育及危机干预措施。高校应该高度重视学生的心理健康问题,完善心理健康服务体系。

不管什么原因,都令人惋惜,一个孩子背后都有一个家庭,都有含辛茹苦,不求回报无私付出的父母。本来他是优秀的学者,家庭的希望,全村的骄傲,正是施展才华为国作贡献的人生黄金时期,却这样悄然离去。

![图片[4]-痛心!复旦一位博士生离去,给我们的沉思,如何关爱青年学者-趣考网](https://oss.xajjn.com/article/2025/07/12/1136503379.jpg)

随着社会的飞速发展,青年学者过度追求学术成就而忽视心理需求,社交减少,缺乏运动,缺少情感沟通,不利于他们的身心健康,这一悲剧也提醒我们要重视心理健康的问题,推动更人性化的教育环境,防止悲剧发生。

宛博士的悲剧反映了学术界高压环境对青年学者的心理影响,事件警示社会需重新审视学术生态,给年轻的学者一个更加宽松、健康的发展空间,提供更广阔的平台,让他们成长,施展才华。

今日话题:

你对这件事是怎么看呢?

本文来自于头条号作者:彬说教育,本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除